Oleh: Hamdi Muluk

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Ketua Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia

PADA 26 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meninjau Stasiun MRT dan Mal Summarecon Bekasi dalam rangka persiapan prosedur new normal. Hal ini menjadi pemberitaan yang ramai di sejumlah media massa. Kunjungan ini sebenarnya bisa kita baca sebagai kelanjutan dari pernyataan Presiden Jokowi pada 15 Mei 2020.

Ringkasnya, Presiden berharap masyarakat bisa tetap produktif sehingga ekonomi tidak terpuruk terus, tapi sekaligus tetap aman dari covid-19. Momen itu sekaligus akan dibaca sebagai pilihan kebijakan yang akan diambil beberapa pekan ke depan: Tatanan hidup baru dengan covid-19 (THC).

Saya lebih senang menyebutnya demikian ketimbang narasi yang populer beredar: new normal atau normalitas baru. Itu karena selalu banyak perdebatan tidak berkesudahan apakah ini memang ‘benar-benar normal’, ‘normal yang dipaksakan’, ‘normal sementara’, dan seterusnya. Yang jelas, prinsipnya kita harus siap beradaptasi (bukan menyerah pada virus) dengan sebuah tatanan hidup baru ke depan, dengan sejumlah kondisi ‘baru’ yang harus dihadapi. Sebuah keinginan yang sangat masuk akal.

Kita paham, mengambil sebuah keputusan di tengah ketidakpastian (uncertainty) kondisi pandemi covid-19 ini sudah pasti akan tetap menuai risiko pro-kontra. Itu karena penilaian dan respons terhadap sebuah kebijakan akan sangat beragam tergantung: Sudut pandang (bahkan argumentasi saintifik sekalipun pada saat ini juga tidak pasti dan beragam), kepentingan, dan bahkan ideologi.

Berharap ada sebuah keputusan yang robust (kukuh) dari semua pertimbangan yang ada dan dengan bersandar pada suatu tingkat kepastian yang tinggi (high certain) sejatinya hanya bersifat ilusif di tengah kondisi saat ini. Prinsip yang paling mungkin dilakukan saat ini ialah mengusahakan keseimbangan maksimal dari pilihan-pilihan yang ada (balanced trade-off).

Tulisan pendek ini menguji seberapa masuk akalkah pilihan menuju ‘tatanan hidup baru dengan covid-19’ ini. Prinsip kesetimbangan pilihan kebijakan Secara umum, respons terhadap pandemi bisa dibagi ke dalam lima jenis metode penanganan. Pertama, pengekangan (restriction) pergerakan manusia. Rentang pengekangan ini terentang dari kontinum paling ekstrem: penguncian total (total lockdown), pengisolasian (karantina), atau pengekangan dengan pengecualian tertentu, seperti yang kita ambil sekarang: Pembatasan sosial (social distancing) berskala besar (PSBB).

Kira-kira, logika mudahnya seperti ini: Ketika terjadi wabah, setiap orang diam di dalam ‘gua’–supaya tidak tertular dan menulari orang lain–sampai wabah berhenti. Kalau situasi sudah aman, kita bisa keluar gua dan beraktivitas seperti sediakala. Kampanye melakukan segala sesuatu dari rumah (gua) sudah masif kita lakukan dan sudah kita jalankan juga dengan segala variasi tingkat kepatuhan.

Konsekuensi jangka panjang pengekangan ini ialah lumpuhnya kegiatan ekonomi yang mempunyai efek berganda (multiflyer effect) dan efek domino ke bidang lain, seperti sosio-kultural dan psikologis. Strategi ini sejatinya bersifat ‘sangat defensif’, kita menghindar. Bukan ofensif (menyerang dan menghabisi virus). Pilihan ini tentu masuk akal karena dunia belum menemukan strategi ‘menyerang’ virus, semudah misalnya, melakukan penyemprotan (foging) untuk membunuh virus dengan menghabisi inangnya (pada kasus DBD) atau kita juga belum menemukan penangkal (vaksin antivirus).

Kepastian penemuan vaksin tampaknya akan menempuh jalan panjang yang belum bisa dipastikan. Respons kedua ialah tindakan medis (kuratif). Karena sampai hari ini belum ada obat untuk menyembuhkan serangan virus ini, tindakan medis sejatinya hanyalah mengurangi gejala keparahan (reducing severity of the disease) dan penyembuhan akan dilakukan ketika tubuh orang melawannya dengan mengandalkan kekebalan alami tubuh (antibodi).

Respons tersebut tentu harus sigap dan maksimal karena berkaitan dengan tingkat kematian. Tingkat kematian dalam konteks ini berkorelasi dengan kelompok rentan (usia tua dan mempunyai riwayat penyakit bawaan yang serius: Gula, jantung, strok, pneumonia, dan sebagainya). Masifnya kebutuhan layanan medis ini membuat hampir semua negara menyediakannya tenaga medis, APD, obat-obatan, alat bantu (terutama ventilator), dan sebagainya nya. Tidak terkecuali Indonesia.

Respons ketiga, lebih bersifat preventif, penerapan (enactment) praktik-praktik kesehatan (hygiene practices). Dalam komunikasi publik, kita dikenalkan istilah protokol kesehatan: Etika bersin dan batuk (dihambat dengan tisu atau masker), memakai masker ke mana-mana, mencuci tangan secara teratur, membersihkan objek-objek penularan nonmanusia (fomite) secara reguler dengan disinfektan. Lalu tidak memegang daerah T (mata, hidung, dan mulut karena ini pintu masuk virus ke tubuh) sebelum memastikan tangan bersih.

Praktik lainnya ialah menjaga jarak (physical distancing) dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari orang lain. Sebagian mengategorikan praktik ini bagian dari strategi pengekangan. Namun, sejatinya ini bagian dari protokol kesehatan.

Banyak studi membuktikan bahwa penerapan praktik-praktik kesehatan (hygiene practices) cukup efektif menahan laju penularan, di antaranya penelitian Jefferson dkk (2011). Respons ke empat, pelaksanan tes secara massal dan cepat (mass rapid test). Metode diagnosis cepat massal ini bagian dari langkah tiga T: test, tracing, dan treatment.

Langkah ini penting untuk pemetaan klaster (merah, kuning, hijau) dan usaha pemantauan (surveilance) pergerakan virus. Kita harus terus menambah kapasitas tes ini semaksimal mungkin. Rasio tes di Indonesia per 1 juta penduduk masih rendah. Respons ke lima, last but not least, sering dilupakan dan dianggap kurang begitu penting. Padahal, ini merupakan jantung keberhasilan respons yang lainnya. Respons ini disebut komunikasi risiko (risk communication) atau bisa kita beri nama juga edukasi publik (public education).

Menginformasikan ke publik secara jernih (tanpa bias ke salah satu kontinum: Ke arah menakut-nakuti atau menganggap enteng bahaya/risiko) ialah kunci kesuksesan program. Publik harus diberi informasi yang jelas dan akurat tentang seluk-beluk pandemi ini secara transparan, kapan, dan di mana. Apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya, mengapa sebuah kebijakan diambil, apa dasar pikirnya, apa kebaikan dan keuntungannya, apa risiko dari pilihan sebuah kebijakan tersebut.

Edukasi publik ini tujuannya untuk menimbulkan rasa percaya (trust), rasa aman (secure), dan menumbuhkan perasaan efikasi (efficacy). Karena itu, pada akhirnya akan menimbulkan rasa konfidensial, keyakinan, dan harapan bahwa pandemi ini bisa diatasi tiap-tiap individu, kelompok, komunitas, dan pada akhirnya bangsa dan negara. Tujuan akhirnya ialah masyarakat punya kapabilitas dan keyakinan untuk menyukseskan program.

Idealnya, kelima metode di atas dilaksanakan secara maksimal. Akan tetapi, pertimbangan lokasi, kondisi sosial-ekonomi, karakteristik masyarakat, dan sumber daya yang ada membuat negara-negara di belahan dunia mengambil alternatif kebijakan yang bervariasi. Contohnya: Tiongkok (Wuhan), menekankan lockdown ketat pada fase awal.

Korsel dan Taiwan banyak bertumpu pada konsep tiga T: Test, tracing dan treament. Dua-duanya dianggap sukses. Indonesia sebenarnya kurang lebih juga sudah menerapkan lima respons ini. Masalahnya, ada pada intensitas dan optimalisasi penerapan kelima metode di atas di lapangan.

Tulisan ini mengambil posisi (tesis) yang tegas: kesuksesan metode-metode di atas tergantung pada faktor psikologis, yaitu faktor perilaku. Perilakulah pada akhirnya yang menentukan sebuah metode akan berjalan efektif atau tidak. Apakah kita sudah siap menuju THC? Proposal THC yang akan kita jalani ini sepertinya sudah sampai pada kondisi ‘yang tak terelakkan’ (inevitable) dengan pertimbangan yang jelas.

Pertama, menunggu beraktivitas keluar rumah (dan berdiam di gua), sampai kondisi benar-benar aman: Virus sudah mati semua, obat penangkal (vaksin) sudah ditemukan, tampaknya sudah tidak realistis. WHO sudah mengonfirmasi hal ini.

Kedua, memperkuat terus-menerus kebijakan pengekangan (restriction) sudah sampai tahap-tahap pemburukan ekonomi yang sudah ‘tak tertanggungkan lagi’ (unbearable). Banyak studi sudah memprediksinya (Bloomberg paling banyak memberitakan, silakan Google sendiri). Cepat atau lambat, negara bisa kolaps.

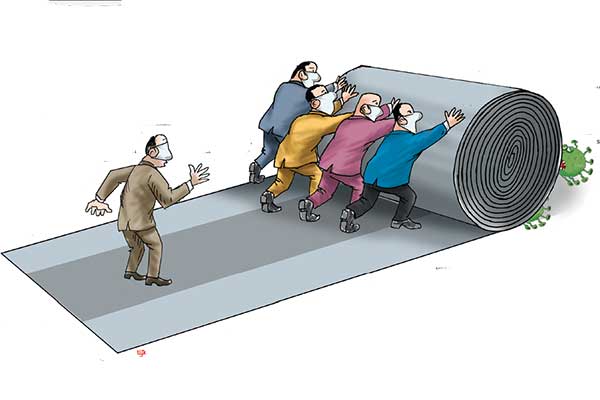

Ketiga, masyarakat sedikit banyak sebenarnya sudah mulai punya kapabilitas untuk coping (mengatasi) virus dengan bekal pengetahuan dan motivasi protokol kesehatan. Hanya perlu dimantapkan dan dijaga dengan strategi: Rekayasa perilaku (behavior engineering). Intinya sudah saatnya meninggalkan pola defensif berdiam di rumah ke pola yang lebih aktif, yakni beraktivitas keluar rumah secara aman dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi.

Berkaca dari lima pilihan respons kebijakan di atas dengan penerapan prinsip pilihan kebijakan yang bersifat balanced trade-off, pengambilan kebijakan dengan mengurangi (relaksasi) metode nomor satu (restriction) dengan sendirinya hanya masuk akal dengan meningkatkan empat metode yang lain (protokol kesehatan, tes massal, layanan medik yang luas dan terjangkau. Dan, dukungan komunikasi dan edukasi publik yang kuat).

Kalau kita teguh mengimplementasikan strategi ini secara maksimal, ketakutan gagasan ini akan mengarah kepada konsep herd immunity yang serampangan ialah ketakutan yang berlebihan. Kita jelas tidak akan menyerukan dan mendorong orang keluar rumah dan tertular secara massif, serta pada akhirnya terbentuk kekebalan komunitas. Itu namanya nekat. Jelas bukan itu.

Dalam rangka beraktivitas untuk memulihkan kehidupan ekonomi, faktor kepatuhan perilaku (adherence) terhadap penghindaran penularan dan penularan ke orang lain ialah kata kuncinya. Protokol kesehatan merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tentu saja ada konsekuensi risiko sebagai bentuk trade-off dari relaksasi, yaitu ada kemungkinan angka penularan meningkat.

Konsekuensi ini segera ditutupi dengan kesadaran orang untuk segera dites. Kalau positif, dilacak (tracking) kontaknya, kemudian diputuskan apakah perlu isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit. Layanan tes bisa tersedia di mana-mana, semudah Anda beli kit test di apotek, misalnya. Layanan medis bisa diperluas dengan ‘menyulap’ hotel jadi tempat isolasi dan perawatan medis yang sederhana. Untuk kasus yang serius, tetap ke rumah sakit rujukan.

Dengan dasar pertanggungjawaban seperti di atas, pilihan kebijakan THC ini sejatinya masuk akal. Melangkah lebih jauh apa rekomendasi yang bisa kita sarankan pada pemerintah kalau THC ini mau diimplementasikan?. Pertama, implementasi gagasan ini sebaiknya dimulai secara gradual per daerah, per sektor (pertanian, industri, manufaktur, dan pendidikan), tergantung kesiapan protokol kesehatan, protokol mitigasi risiko, dan yang terpenting indikator indeks reproduksi penularan (mungkin lebih tepat Rt atau R0 pada waktu tertentu).

Indeks satu atau lebih kecil bisa jadi pertimbangan. Terjadinya ketidakserentakan penerapan di pelbagai daerah tidak harus dimaknai sebagai ketidakkonsistenan tindakan (kebijakan), tapi semata-mata karena faktor kondisi daerah yang berbeda-beda.

Kedua, antisipasi terhadap pelbagai risiko. Dengan begitu, pemerintah harus mengembangkan protokol asesmen risiko (risk assesment) yang komprehensif dan bersifat multidimensional, seperti kesehatan, psikologis, socio-economic, bahkan juga mungkin kultural. Asesmen risiko selalu ada di awal, di tengah, dan di bagian akhir (evaluasi) pada tahap implementasi THC ini. Setiap risiko yang muncul harus direspon dengan protokol mitigasi risiko.

Ketiga, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan. Kelompok ini sebaiknya didorong lebih banyak bekerja di rumah untuk meminimalkan risiko. Kelompok ini mungkin baru didorong keluar rumah ketika kondisi sudah benar-benar pulih.

Keempat, setiap sektor yang akan mengimplementasikan THC sudah harus menyiapkan desain lingkungan yang fit dengan protokol kesehatan (fasilitas higienis dan jarak 1,5 meter). Jika desain baru mungkin tidak mencukupi dari segi ruang (space), bisa disiasati dengan sistem giliran (shift).

Kelima, kalau THC ini kita maknai sebagai sebuah gerakan, komandannya bisa langsung presiden dan kepala daerah dengan menggandeng tokoh masyarakat, kelompok usahawan, dan tokoh agama untuk langsung memberikan contoh, arahan, serta sosialisasi bagaimana berperilaku produktif, tetapi aman dari covid-19.

Keenam, ini gongnya. Pengimplementasian metode rekayasa perilaku (social atau behavioral engineering). Langkah besar ini akan melibatkan edukasi/komunikasi yang masif, melibatkan banyak ahli untuk merekayasa, menyosialisasikan, mengarahkan, dan memantapkan (bisa lewat pendekatan persuasi atau penegakan hukum) perilaku baru ialah mengurangi penularan (reduce the infection), mitigasi risiko yang timbul, dan mengembangkan pola perilaku strategi coping melawan virus, serta memperkuat kapabilitas (baik pengetahuan, motivasi, maupun keterampilan).

Selain itu, juga memperkuat daya tahan (resilience) jika gelombang pandemi kedua muncul. Detail tentang pelbagai macam teknik ini butuh pembahasan yang lebih panjang lagi.(*)

(Sumber: https://mediaindonesia.com/read/detail/316630-penataan-perilaku-kunci-tatanan-hidup-baru)